文 | 韩松 KKM

2018年全球iPhone摄影大赛(IPPA) 结果公布已有十多天,和往年一样,获奖作品被各大媒体转载,引来不少人的赞叹,同时也引发了不少讨论。原画册已经就韩松老师在静物类第二名的获奖照片进行过详细的分析和披露(点我)。

对于今年IPPA评奖结果,质疑的声音不绝于耳——

“这评的都什么鬼?”

“看不懂”

“丑!还不如我”

原画册已无意再做照片的具体点评,点评这件事本身也是主观的,缺乏语境的论述甚至是武断的。我们想做的,是借人们的赞叹和质疑,来聊聊手机摄影这件事情本身。以此,原画册想与每一个用手机拍照的人冷静地审视一下艺术观和审美取向。

-

1/

IPPA到底是个什么比赛?

我们还是先从全球iPhone摄影大赛本身说起。

全球iPhone摄影大赛本身并不像它的名字那么听起来那么官方,他只是源于美国旧金山的全球性线上民间比赛。随着iPhone的普及和大众通过手机对摄影的兴趣蔓延,其参赛作品数量之大,获奖作品传播之广,受媒体关注之多都远超预期。IPPA每年从数以百万计(估算)的照片中评选出21个类别的前三名以及3个年度摄影奖,说参赛过程是万里挑一毫不为过。

©️Alexandre webre ,2018年全球iPhone摄影大赛年度大奖《Baiana in yellow and blue》

但,IPPA终究是沙龙性质的比赛。

从比赛规则上来说,除了“系列”(series)组别之外,其余均是单张评判,因此“视觉效果”成了比赛最重要的评判基石。专业的摄影比赛如~~~~~,多以组照甚至需要加入文字叙述才能构成完整的参赛材料,其关注的议题也多是社会、哲学以及精神层面的思考或前沿的图像实验。

IPPA无可否认是商业的、流量导向的、视觉效果导向的,但同时也是高难度的、具有影响力的、审美考究的比赛。从历届的获奖作品中我们可以很明显地感觉到,一方面IPPA会“照顾”全球大多数手机摄影者的审美接受度,评选出“大众可读”的照片;另一方面,它又在向摄影的艺术性和先锋性靠拢,近年增加“系列”组别以及评选出一系列具有当代摄影意味的照片便是例证。从某种意义上来说,大众接受程度和艺术性是审美两个方向,我们能明显感觉到IPPA在两方面上的权衡,最终的结果便是——

“审美上具有熟悉的陌生感”。

2/

最受质疑的几张照片

说回最近被吐槽最多的几张照片。

很多朋友表示这张太路人:

很多朋友表示这几张散发着初学者的气息:

很多朋友表示这张是大妈风:

以及被吐槽为丝袜诱惑的这张:

在IPPA以广义上“视觉效果”为主要评判依据的前提下,吐槽多源于观众审美边界的矛盾。

即,你认为美的,人家没看上;人家看上的,你不认为在美的范畴内。

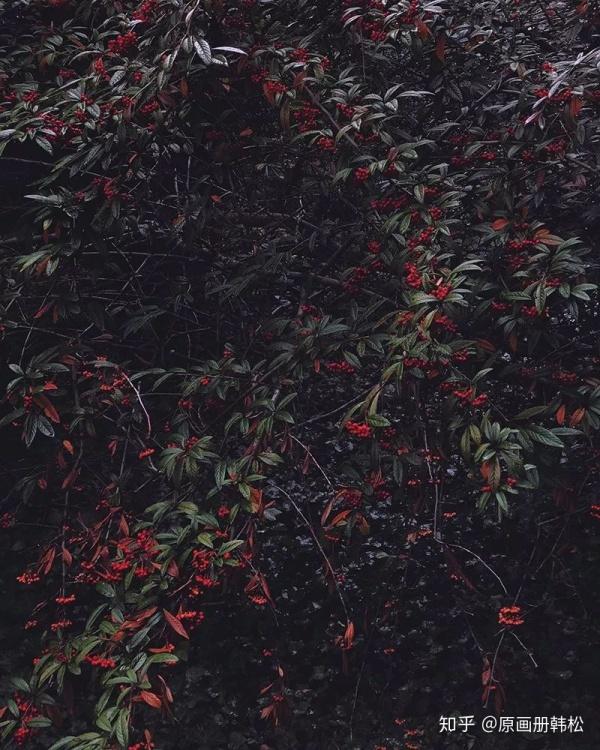

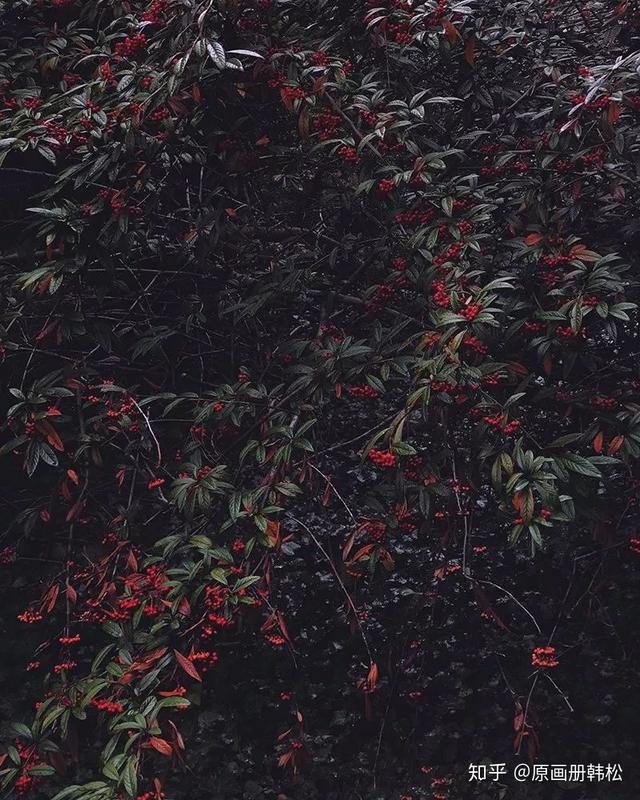

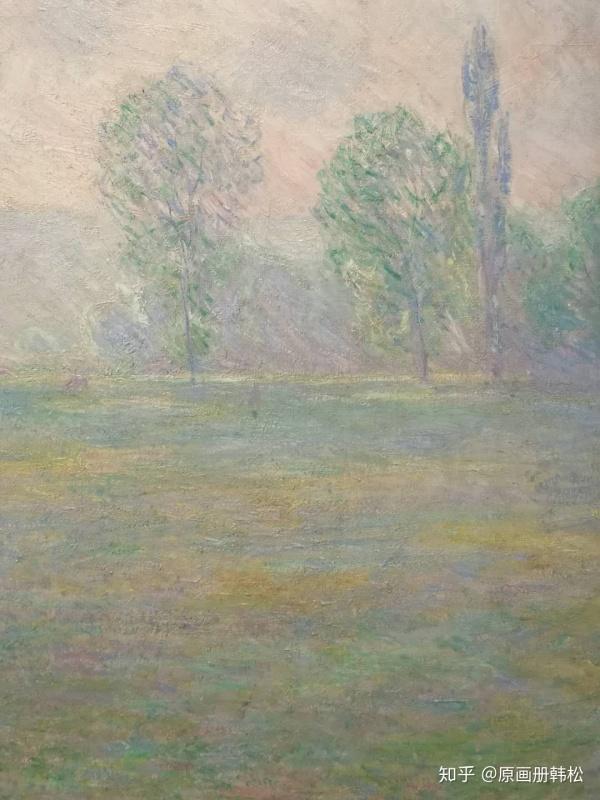

原画册就上述照片做过简单的调查,上述五张照片摄影师、艺术从业者、设计师圈内人士表示为正向评价的的占到8成以上。最典型的是花卉组第二名的作品,许多观众表示这张拍得太路人,然而许多摄影师朋友表示这幅照片无明显的视觉中心,侧重意象的表达,让人联想其印象派的油画。静物类第一名的作品拍摄于快餐店,如果觉得它太随意,那么可以移步看看史蒂芬肖尔的作品。且,其中的色彩和形态本身就是视觉优良的平面构成。

他们中许多人数还表示,这些照片都算是形式上很优质的照片,但的确不是常规的常见标准中的美,若不仔细体会,很难发现。

3/

审美的标准是被“评委”定义的?

问题来了:都说审美没有标准,难道这些照片的审美就是评委说了算?他们说美,我们就非得去被动深挖一下这些照片的美?

不是。

事实上,“欣赏得来”的尺度对于每个人都不同,不同的人,get到审美点的难易程度不一样。通常来说,有一定美术基础、设计基础、摄影基础等视觉艺术基础的观众,其审美边界会更宽,不具有这些知识背景的人则相对单一一些。这不是在有意制造鄙视链。

我们可以将“get到审美的点”和“get到笑点”类比,越“隐晦”的点,需要越宽的知识面、阅历和某方面的水平。

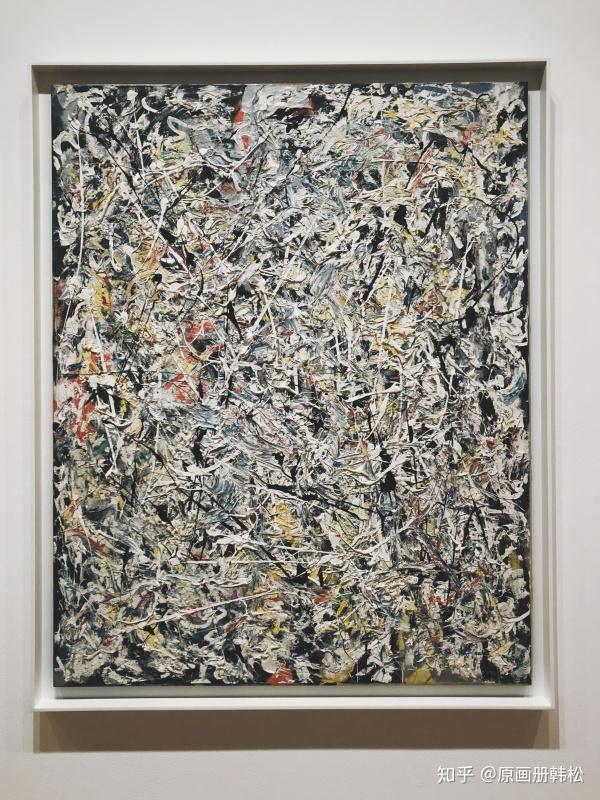

比较容易get到的美,通常比较直接和明确的情绪指向,如鲜艳、有趣、单一、温暖、清晰、明确、舒适、富足、整体……因此具象的画作,鲜艳的照片,旋律线清晰连续的音乐会被大多数人接受;稍隐晦的美,通常隐晦并且情绪较为中性,如抽象、结构、间接、冲突、暗淡、模糊、不确定、负面、局部……

细心的朋友会发现,被吐槽得最多的照片,多是小视角,日常题材,软性后期,没有刻意制造陌生感。换句话说,这些照片有悖于我们心中想象的“摄影水平进化论”。

同样的情况还会发生在诸多领域,如音乐、美术、建筑、文学等。

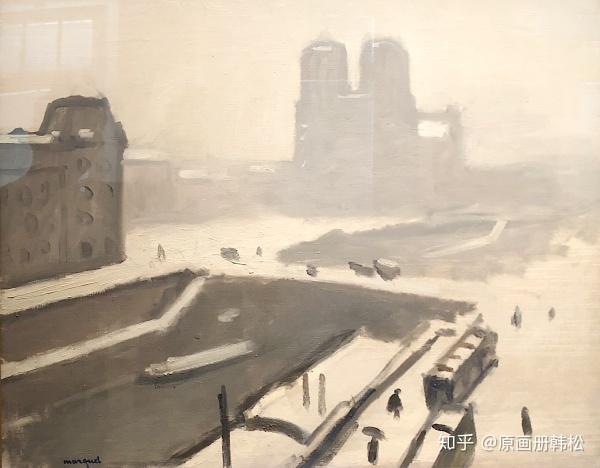

例如,巴黎街景以不同的表达方式:

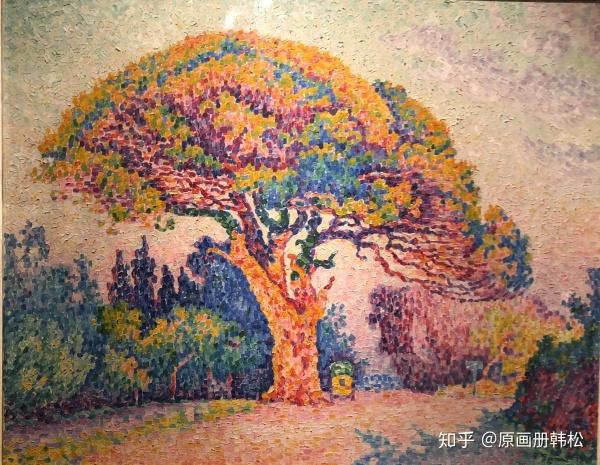

再例如,高纯度的色彩让人觉得这像是幼稚之作,实际上在美术馆看到克罗斯系列画作之后,方才能get到他的点。

再例如,列宾(Ilya Yafimovich Repin)

大多数获奖者自不会想到画作与自己作品的关系,但其中蕴含着的审美开放性相通的。原画册提倡开放的审美边界,遇到自己暂时无法解读的东西,不要武断地吐槽和否认,试着理解,试着思考自己是否审美语言过于贫瘠。对事物抱有更开放的审美边界,是拓展自己的精神体验的极佳方式。

4/

韩松与IPPA

韩松共参加IPPA三次,大致情况如下:

2015年,投稿10张,《鸽子与老人》获得人物类第1名,另有2张分获旅行类、建筑类荣誉奖;

2017年,投稿10张,6张获得荣誉奖,包括旅行、景观、动物、生活方式、建筑、其他;

2018年,投稿10张,《一半一半》获得静物类第2名。

韩松自述:

“三次参加比赛的结果其实代表着自己拍照的历程。2015年自己意识到了有一些摄影上的眼光,获得人物类第1名有些意外,可能带有运气但也在情理之中;

2017年的比赛没有获得单项奖,但是我自己很满意,10投6中算是对自己摄影水平的肯定,不小心的第1其实并没有稳定的荣誉奖含金量高。也正是这时,我自己对摄影形式感的掌控力比较有把握了;

2018年,其实获奖成绩没有之前好,但这也是在意料之中的,因为最近自己更关注当代摄影和更系统的拍摄项目——而这和IPPA的评价取向并非一致。”

“摄影的评价不能量化,因此当我们冷静来看刷屏的IPPA获奖作品后,会发现在荣誉奖中会有许多优质的作品,每个单项的1、2、3名也并非精确的排名。其中有的奖项可能你无法苟同,有的照片你看不懂,有的照片很明显是运气好入了评委的法眼。无论如何,我认为IPPA是审美很讲究的比赛,不过这不能代表自己拍照的唯一标准。”

-

6/

手机摄影,已经不再是拍照

事实上,IPPA已经在近年表现出对纪实题材的偏爱,这或是在摆脱评片中的单一视觉取向。

IPPA毕竟是面向大众的比赛,让大众摆脱“拍出一张好看的照片”的局限,最好的方式便是让他们的拍摄和自己的生活、情感、社会、事件联系起来,目前来说这种联系还是具象的,是大部分人都可以阅读的:生活、战争、文化形态、事件……

那些曾经由于艺术职业壁垒所隔断的艺术闪光点,如今已经能通过社交网络的扁平化得以闪现。IPPA正像是些闪光点的捕捉者,它知道它面对的不是学院派的严整叙述,也不是器材党对技巧和参数的过度攀比,它以商业和直白的方式探索审美边界,探讨大众审美外延。从这个意义上来讲,IPPA已足够成为每个手机摄影者的风向标。

-

最后总结,

· IPPA是视觉为导向的沙龙比赛;

· IPPA的审美是考究的,并且在探索大众审美的边界;

· 遇到无法理解的作品不必立刻下结论,多思考下是否是自己还未能阅读这样的照片;

· IPPA整体质量较高,且其中排名不精确反映水准高低;

· 开放而有立场的艺术观,能给我们带来更丰富的艺术体验

最后:希望大家都以微笑面对审美差异,试着扩展审美外延,拥有更多的审美体验。

————

知乎live推荐:

————

公众号:原画册